2024/9/22 彩雲堂 本店に行ってきました。

彩雲堂の創業は1874年(明治7年)で、初代の山口善右衛門氏が飴屋として商いを始めたとされています。

松江の和菓子文化と深く関わるのが松江藩7代目藩主・松平治郷氏で、通称「不昧公(ふまいこう)」として知られております。

不昧公は藩の財政改革を行い、中興の祖として知られる一方、幼少より茶道を学び、貴重な茶道具を蒐集して目録を残したそうです。

参勤交代の際に江戸で学んだ茶道や和菓子文化を松江に持ち帰り、これが松江の和菓子文化発展の大きなきっかけとのことです。

彩雲堂の創業者の善右衛門氏は職人として技術を磨きながら、不昧公(ふまいこう)の春の茶席和菓子「若草」の復活に取り組みました。

当時の松江には「どうだら会」という茶会があり、そこで「不昧公没後100年に茶菓子を復活させよう」との話が持ち上がったそうです。

市内の和菓子屋に声がかかる中、善右衛門氏は文献や古老の話をもとに研究を重ね、「若草」を見事に再現しました。

こうした歴史や背景があるからこそ、現在の私たちが和菓子文化を嗜んでいると考えると、より一層和菓子の奥深さを感じます。

所在地:〒690-0064 島根県松江市天神町124

松江駅から650m(🚶約9分)

営業時間:9時00分~18時00分

定休日:木曜日

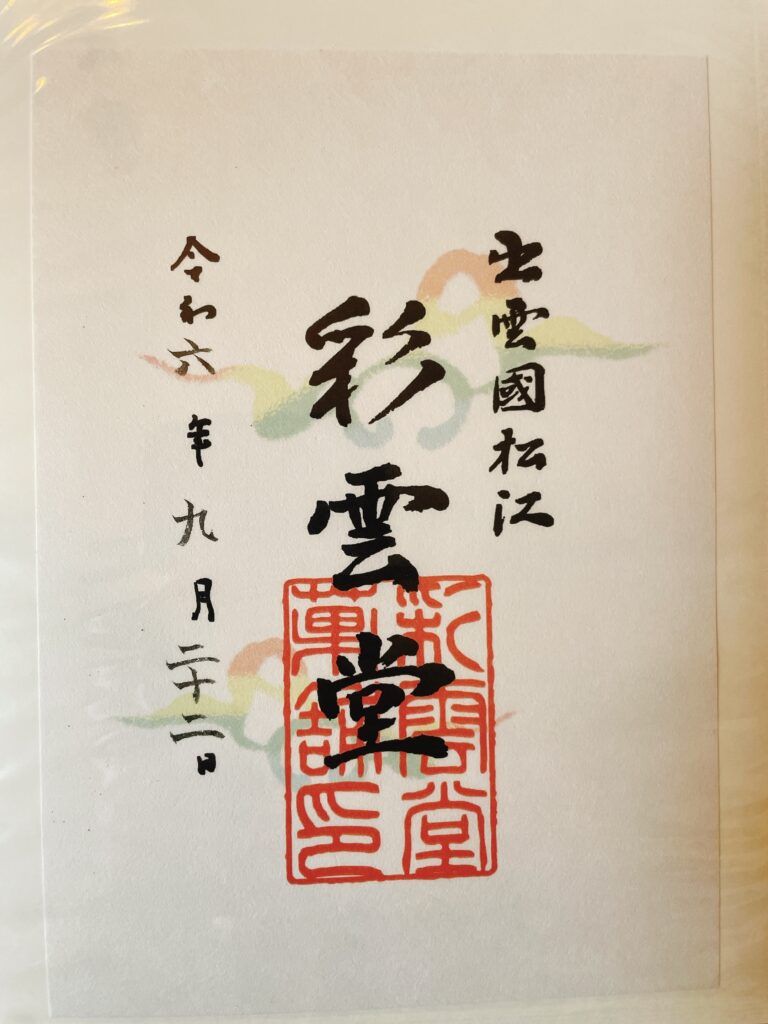

御菓印もゲットしてきました。

彩雲堂の彩雲がデザインされています。

「八雲立つ出雲」と短歌でも詠まれていますね。

左上から「彩紋」「よもぎ若草」「若草」「栗まる」「朝汐」「だんだん」「伯耆坊」「栗の練り切り」「栗きんとん」です。

「彩紋」は、うずら豆の餡を求肥でサンドしたスティック状のお菓子。

黄色は柚子・紫色は胡麻が餡に練り込まれていました。

「よもぎ若草」は、若草に島根県産の手摘み蓬の風味を加えたお菓子。

後味に爽やかな蓬の香りがしました。

「若草」は、程良い柔らかさのもち米を使った求肥に、薄緑色の寒梅粉をまぶしたお菓子。

もちもちとした食感とほんのり口に広がる甘みが美味でした。

「栗まる」は、白餡に小麦粉を入れたこなし餡と粒餡に栗丸々1個を包んだお菓子。

蜜漬けした栗と甘さ控えめの餡の滑らかな食感が癖になる一品でした。

「朝汐」は、つくね芋をすりおろした生地に塩味の皮むき小豆餡を包んで蒸し上げた饅頭でした。

「だんだん」は、しっとりとした焼きまんじゅうで、抹茶やチョコの餡も濃厚で結構甘めなお菓子でした。

「伯耆坊」は、風味豊かな粒餡の中に柔らかい求肥が入っているお菓子。

餡の一粒一粒の食感と求肥のもっちり感が口に広がって美味でした。

「栗の練り切り」は、香ばしい栗そのものの風味が感じられました。

1個600円の値段に見合う美味しさでした。

「栗きんとん」は、外側は緑色の甘さ控えめのきんとんで、内側に栗の餡が入っていました。

優しい甘さで、とても上品な味わいでした。