京都御所の近くの静かなで歴史のある住宅地に「とらや」「虎屋菓寮」があります。

今回は現地で和菓子をいただきたかったので、「虎屋菓寮」に伺いました。

ホームページには、寛永5年(1628年)より前から店を構えていたとの記載があり、大変歴史ある場所だと感じました。

お庭も季節ごとで整備をされているようですので、京都の歴史を感じながら一息つきたい時に訪れるとよろしいかと思います。

何より店員の方の気遣いが随所随所に感じられて、素敵な空間でした。

所在地:〒602-0911 京都府京都市上京区一条通烏丸西入広橋殿町400

今出川駅から350m( 約5分)

約5分)

営業時間:10時00分~17時30分

定休日:毎月最終月曜日(祝日・6月・12月は除く)

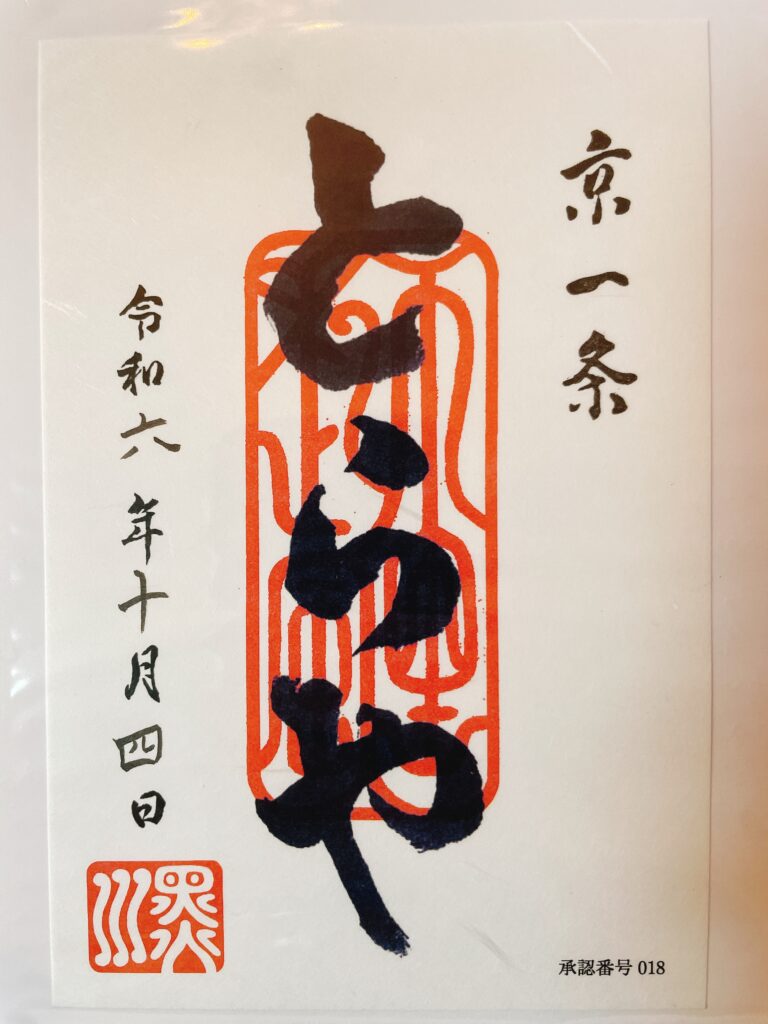

御菓印もゲットしてきました。

「とらや」「虎屋菓寮」どちらでも入手できるようでした。

また、とらやは京都一条店のみならず、赤坂店でも手に入れることができます。

私も後日入手しました

とらやの「あんみつ」と「季節の羊羹:新更科」を注文しました。

「あんみつ」は、きなこ餡・白玉・小豆・琥珀羹に黒蜜をかけていただくあんみつです。

きなこ餡の香ばしいきな粉の味わいと黒蜜の黒糖の甘さが口いっぱいに広がって、幸せなひと時でした。

「季節の羊羹:新更科」は、赤色の鮮やかな空に月が浮かぶ秋の日本の情景を思わせるような美しい羊羹でした。

新更科とは、信濃国(現在の長野県)北部の地名で、山にかかる月の美しさと共に歌によく詠まれているそうです。

羊羹も寒天も程良い甘さで、舌触りも滑らかで美味でした。

聖護院八ッ橋の創業は、1689年(元禄二年)。

「味は伝統」という企業理念を持ち、伝統的な製法を守りながら新商品の開発などに力を入れられているとのことです。

八ッ橋と言えば、京都を代表する和菓子の一つであり、歴史ある銘菓だけにそのルーツを巡る議論も絶えません。

特に、聖護院八ッ橋総本店と井筒八ッ橋本舗の商標権をめぐる訴訟があったことは、和菓子好きの間では有名な話かと思います。

しかしながら、一消費者としてはルーツの正統性よりも、それぞれの八ッ橋がどんな味わいなのか、どう違うのかが気になるところではあります。

どちらにもそれぞれの個性があり、どちらも魅力的な味わいがあります。

今もなお八ッ橋が進化し続け、私たちが美味しい和菓子を楽しめることは、とても幸せなことだと感じます。

歴史や背景に想いを馳せながら、それぞれの味の違いを楽しむのも、和菓子の奥深い魅力の一つです。

所在地:〒606-8392 京都府京都市左京区聖護院山王町6

神宮丸太町駅から650m( 約9分)

約9分)

営業時間:9時00分~18時00分

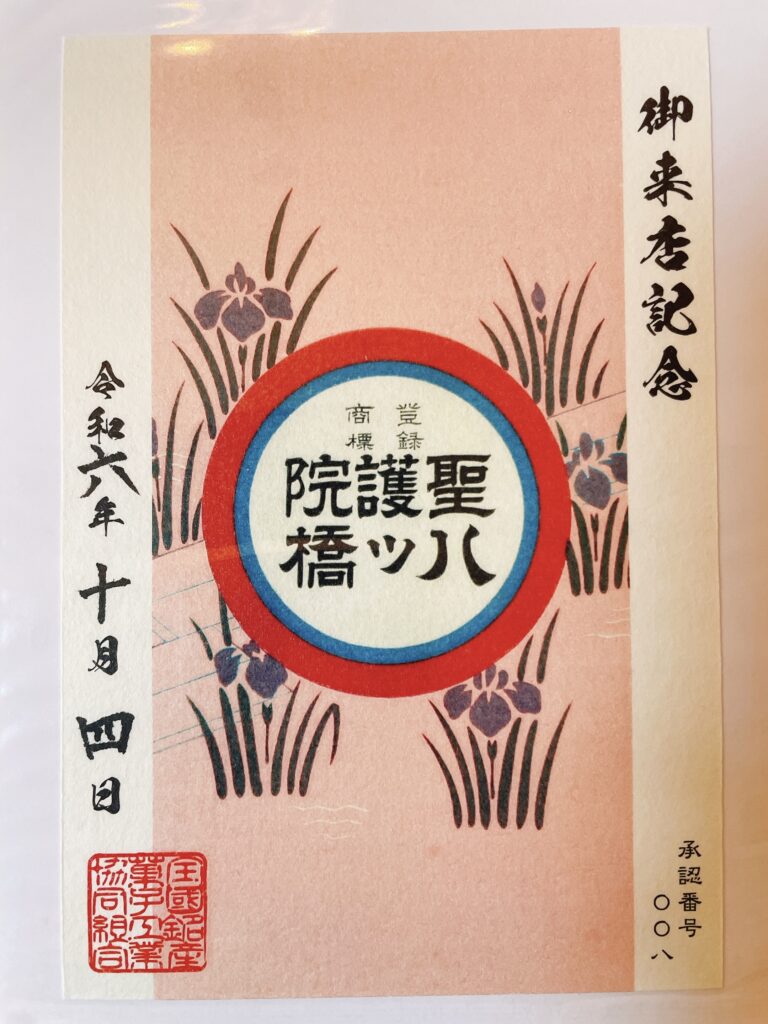

御菓印もゲットしてきました。

八ッ橋のお馴染みのマークが中央にあり、周りの花はカキツバタでしょうか。

薄いピンクの和紙のようなデザインも可愛らしくて素敵です。

左から「聖」「八ッ橋」「八ッ橋珈琲」「霧の橋」「聖・黒胡麻」です。

「聖」は、程良い甘さのこし餡をニッキの生八ッ橋と抹茶の生八ッ橋で包んだお菓子です。

こし餡の生八ッ橋は舌触りが良く、モチモチした生八ッ橋のニッキと抹茶がアクセントになっていました。

「八ッ橋」は、米粉と砂糖と水のみで仕上げた生地にニッキを漂わせて焼き上げた一品です。

聖護院の八ッ橋はニッキの味が少し控えめで、よりサクサク感があり、米粉の風味を感じました。

「八ッ橋珈琲」は、八ッ橋に珈琲を混ぜて焼き上げた一品です。

珈琲の苦味と渋味が感じられて全く甘くない八ッ橋で、バニラアイスと合わせていただきましたが、最高に美味しかったです。

「霧の橋」は、八ッ橋の上に白い砂糖を乗せて焼き上げた一品です。

ガリガリとした食感で、八ッ橋に優しい砂糖の甘みが追加された感じでした。

「聖・黒胡麻」は、風味豊かな黒胡麻を生八ッ橋と餡に加えたお菓子です。

黒胡麻の風味が生地からも餡からも感じられて、黒胡麻好きには堪らない一品だと感じました。

]]>

明治17年に角田政吉氏が京都で豆政を創業。

昔から良質の豆(京都市内六波羅地域ではえんどう豆、丹波では黒豆・大豆・小豆、山城ではそら豆)が収穫されていたとのことで、良質な豆を生かしたお菓子作りを行なってきたそうです。

明治20年には、宮中の五彩色を表現した「夷川五色豆」を考案し、八ッ橋と並ぶ京名物として広まったとのことです。

現在も伝統の技と厳選素材にこだわり、「すはまだんご」「茶だんご」など多彩な銘菓を提供されています。

所在地:〒604-0965 京都府京都市中京区夷川通柳馬場西入る六丁目264

丸太町駅から450m( 約7分)

約7分)

営業時間:8時00分~18時00分

定休日:日曜日

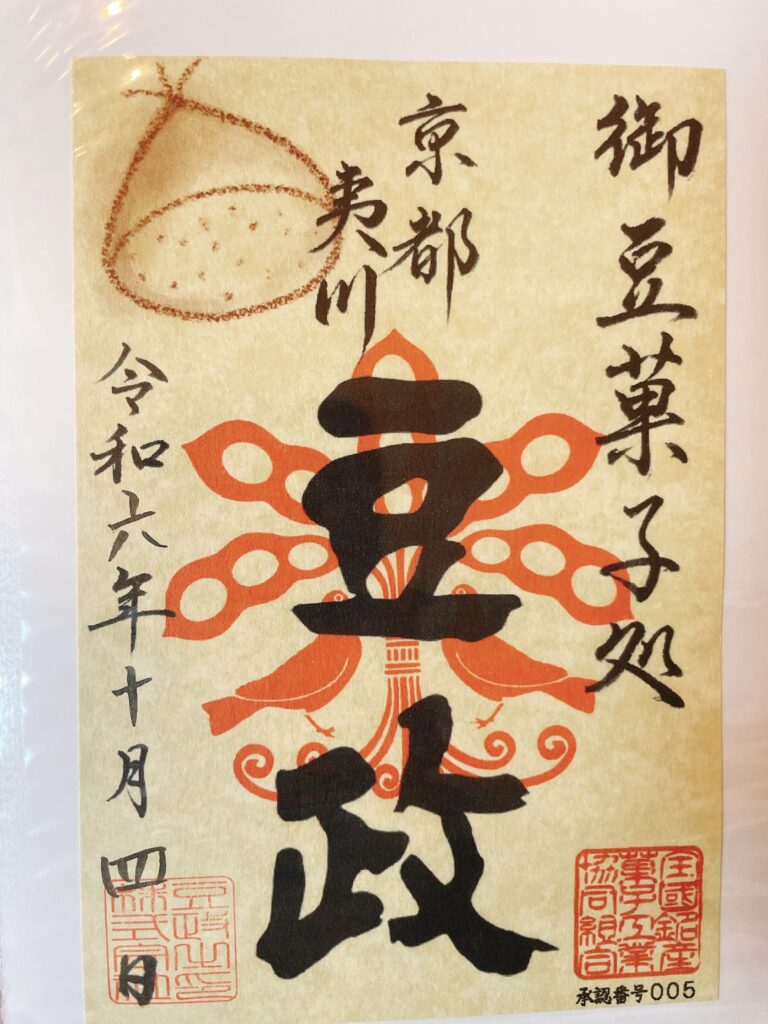

御菓印もゲットしてきました。

秋の時期に訪れたので、栗のマークが描かれています。

こちらは季節に応じたデザインがあるようでした。

上から「すはまだんご」「万才豆」「わさびピーナッツ」「味の旅」「クリーム五色豆」「五色豆」「月しろ」です。

「すはまだんご」は、特製の国産きなこを水飴で練り上げた香ばしい三色団子でした。

甘そうな見た目ですがちょうど良い甘さで、きなこの香ばしさが病みつきになります。

「万才豆」は、揚げたそら豆に生姜砂糖と香ばしい胡麻がかかっていました。

生姜と砂糖は優しい味で、青海苔の風味がしっかり感じられました。

「わさびピーナッツ」は、ツンとくるわさびの味が最初に感じられ、海苔醤油とピーナッツの香ばしさが口いっぱいに広がる一品でした。

「味の旅」は、甘い豆や辛い豆など8種類の多彩な豆の味を楽しめる一品でした。

生姜・醤油・えび・胡麻・海苔などお酒に合いそうなさまざまな味を堪能できました。

「クリーム五色豆」は、柔らかい落花生の生地にクリームパウダーをまぶした五色豆でした。

バナナ・コーヒー・イチゴ・練乳・抹茶など色によって味が異なっていました。

「五色豆」は、青は木・赤は火・黄は土・白は金・黒は水を表した五色のえんどう豆です。

色によって、ニッキ・青海苔などの味がついており、周りはガリガリとした砂糖で甘かったです。

「月しろ」は、北海道産小豆のぬれ甘納豆を琥珀糖で炊き上げた満月型のお菓子です。

表面はザクザクとした食感で、中には柔らかい小豆が入っており、後味は羊羹のように濃厚な小豆と砂糖の甘みを感じました。

]]>

河道屋は、江戸時代から続く生蕎麦と蕎麦ほうるの老舗です。

蕎麦ほうるは、中興祖・河道屋安兵衞氏がかつて菓子舗で蕎麦を扱っていた歴史を偲び、南蛮菓子の技法を取り入れて作られた蕎麦菓子とのことです。

「ほうる」という名前は、オランダ語の「Pole」、ポルトガル語の「Bolo」が訛ったものとされています。

素朴で風雅な味わいが特徴で、茶席や贈答品としても重宝され、京都の名菓として親しまれています。

所在地:〒604-8092 京都府京都市中京区姉小路通御幸町西入姉大東町548 550

三条駅から700m( 約10分)

約10分)

営業時間:8時30分~17時30分

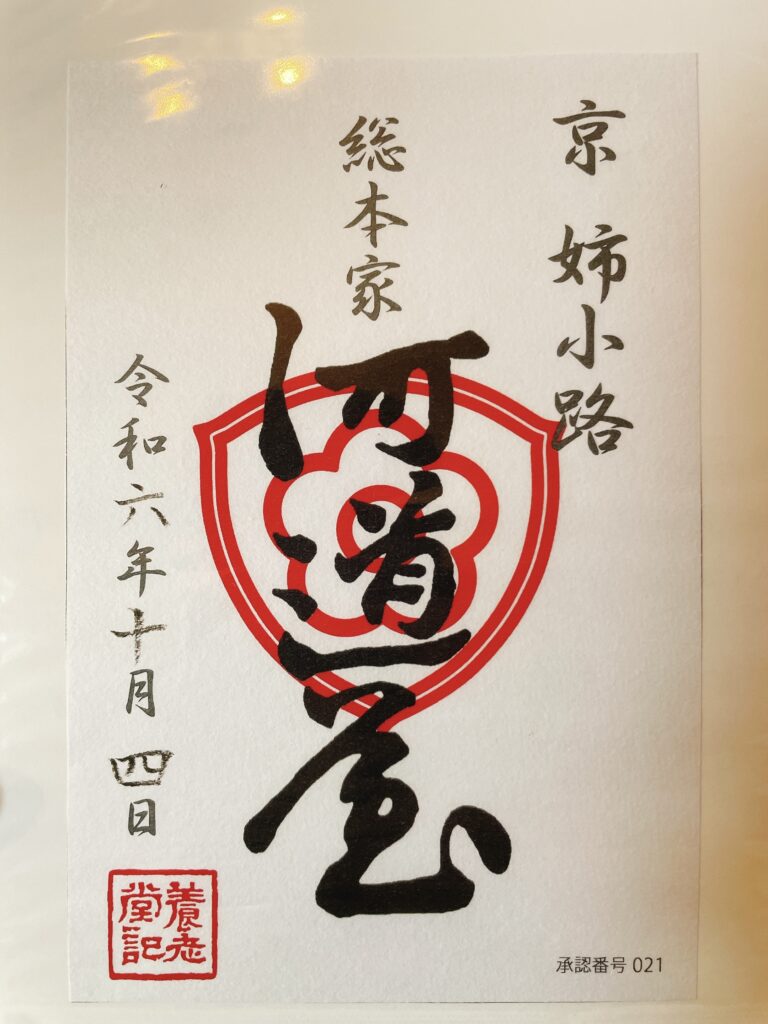

御菓印もゲットしてきました。

蕎麦ほうるの花の形がデザインされていて、とても可愛らしいです。

サクサクとした食感と蕎麦粉が香ばしく、飽きのこない素朴な風味に懐かしさを感じました。

花の形とつぼみの形をした蕎麦ほうるが入っていますが、味は同じでした。

]]>